Oleh Redaksi | KABARjejakkasus.id Tajuk-Gorontalo –Polemik tentang pengelolaan atensi dari Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato kini mengemuka menjadi wacana publik yang tak terelakkan. Bukan hanya karena praktik tambang liar yang merusak ekosistem dan meluluhlantakkan tatanan lingkungan, tetapi juga karena pertarungan dua kekuatan bayangan—Proxy Joker dan Proxy YR—yang semakin intens dan meruncing.

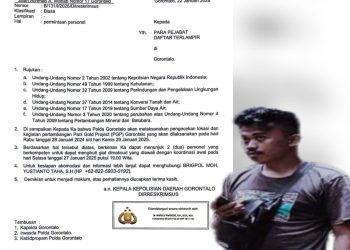

Di balik wajah tambang ilegal yang mencoreng konstitusi, lahirlah sistem pungutan atensi, seolah menjadi bentuk “legalisasi moral” dari aktivitas ilegal. Dua proxy ini saling berebut dominasi pengaruh: siapa paling kuat memobilisasi, siapa paling dipercaya pelaku usaha PETI, dan siapa paling mampu mendistribusikan atensi ke pihak-pihak yang dianggap strategis.

Proxy YR hadir dengan pendekatan sosial yang tampak terstruktur: ada penyaluran dana ke kaum dhuafa, program Jumat Berkah, pengerukan sedimentasi sungai, dan upaya reklamasi bekas galian tambang. Lewat jargon “Hulu ke Hilir,” mereka mencoba menciptakan kesan bahwa pengelolaan atensi dilakukan secara bertanggung jawab dan menyentuh masyarakat bawah.

Menariknya, dibandingkan Joker, YR dikenal lebih terbuka. Sosoknya gampang ditemui, komunikatif, dan relatif responsif terhadap berbagai keluhan di lapangan. Namun, di balik keterbukaan itu, muncul ironi yang sulit diabaikan. Setiap kali tidak ada insiden longsor, demo warga, laporan polisi, atau pencabutan kunci alat oleh oknum di lokasi tambang—publik mulai menduga bahwa kondisi tenang tersebut justru adalah situasi paling ideal bagi YR untuk mengumpulkan atensi tanpa gangguan.

Kondisi “adem-ayem” di lapangan bisa jadi bukan indikator keberhasilan pengawasan, melainkan keuntungan diam-diam yang dimanfaatkan oleh jaringan atensi. Dalam konteks ini, ketenangan bisa dimaknai sebagai ruang aman untuk konsolidasi pungutan. Ini menjadi sorotan penting, sebab stabilitas semu justru bisa menciptakan ilusi keberesan yang meninabobokan publik.

Perlu dicatat pula bahwa YR bukan hanya aktor pengumpul atensi—ia juga bagian dari para pelaku usaha PETI itu sendiri. Hal ini memperumit posisi moral dan etiknya. Bagaimana mungkin pelaku tambang juga menjadi “pengelola sosial” dari aktivitas yang mereka jalankan sendiri? Di sinilah letak konflik kepentingan yang selama ini tertutup oleh narasi kebaikan.

Sementara itu, Proxy Joker hadir dengan pendekatan yang jauh berbeda—senyap, tetapi kuat. Di balik layar, mereka menjalankan strategi menyerupai skema pemasaran: membujuk, merangkul, dan secara perlahan mengalihkan simpati para pelaku PETI yang sebelumnya berafiliasi ke YR. Tanpa banyak bicara, tetapi jelas terasa pergeseran kekuasaan di lapangan.

Masalahnya bukan semata pada konflik antara dua kelompok, tetapi pada tidak adanya transparansi yang menyertainya. Atensi dari Proxy Joker ditarik dalam jumlah signifikan, namun nyaris tidak ada yang tahu ke mana dana itu mengalir. Tidak ada laporan akuntabel, tidak ada indikator manfaat, tidak ada bukti distribusi ke masyarakat terdampak.

Ketiadaan kejelasan inilah yang membuat publik gelisah. Sebab, jika dana yang diklaim untuk “penataan sosial” ternyata hanya berhenti di saku elite proxy, maka rakyat sekitar tambang hanya akan menjadi penonton tetap dalam drama pembagian kue yang tidak pernah sampai ke meja mereka.

Dampaknya nyata: lubang-lubang tambang makin menganga, aliran sungai tercemar, habitat rusak, dan konflik horizontal mulai muncul. Namun di tengah bencana ekologis ini, perbincangan yang mencuat justru seputar “siapa berhak menarik atensi,” bukan “bagaimana lingkungan dipulihkan.”

Jika YR dianggap lebih “berwajah sosial”, maka Joker tampil lebih “ekonomis” dan berorientasi pada penetrasi pengaruh. Namun keduanya tetap beroperasi dalam satu bayang-bayang masalah yang sama: nihilnya kehadiran negara sebagai pengatur. Negara, dalam kasus ini, tidak hanya lemah—ia tampak memilih diam.

Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga lingkungan hidup seperti kehilangan daya. Mereka gagal memetakan konflik, gagal menegakkan hukum, dan bahkan gagal mengakui bahwa praktik atensi PETI telah menciptakan ekonomi gelap dalam skala masif dan sistemik.

Padahal, jika dibiarkan terus, skema ini akan menciptakan “negara dalam negara” di lingkaran PETI Pohuwato. Ketika pungutan dijalankan secara privat, regulasi digantikan oleh kekuatan informal, dan distribusi kekayaan dikelola oleh struktur bayangan, maka hancurlah konsep keadilan ekologis dan sosial.

Solusi atas kegaduhan ini bukan sekadar memediasi dua proxy yang saling berebut pengaruh. Negara harus mengambil alih ruang pengaturan. Pemerintah harus membuka data, melakukan audit, menertibkan aliran dana atensi, dan memberikan sanksi kepada siapapun yang mengelola kekayaan negara secara liar.

Pohuwato hari ini adalah cermin dari dilema besar: ketika negara diam, kekuatan informal merajalela. Jika pemerintah tidak segera hadir dengan ketegasan dan transparansi, maka konflik ini akan berkembang menjadi krisis sosial-ekologis yang lebih dalam. Dan ketika itu terjadi, akan sulit untuk menyelamatkan apa yang tersisa.

—

Disusun oleh Redaksi KABARjejakkasus.id

“Menyorot Fakta, Membangun Kesadaran.”

📍 Pohuwato | Edisi Khusus Tajuk Opini Publik